译:南夕

译文编辑:翁笑雨、顾虔凡

编者按:

昆虫在作者法希姆·阿米尔(Fahim Amir)笔下呈现出多重意涵:蜜蜂是我们文化与政治诗歌的一部分,同时也“被内化到了新殖民主义的绥靖策略当中”;蚊子被视作传播疟疾病原体的载体,而我们灭蚊抗争历来的政策和行动也直接导致了“社会关系政治史上最糟糕的想法之一”的诞生,即“种族隔离”。昆虫往往“既是应对敌人的武器,也是将敌人兽化的一种描述”。昆虫及其隐喻可以指向吉祥物、无辜自然的代言,但也可以是威胁、敌人,甚至武器。在种族、殖民、女权理论的相互交织之下,阿米尔深入历史并拆解着我们有关昆虫的、文化建构的观点。

让我们感谢蚊子,这种小昆虫为我们守护了祖先的土地。

——萨尼亚·多约·奥纳巴米罗(Sanya Dojo Onabamiro),伊巴丹,尼日利亚1保罗·F.罗素(Paul F. Russell),《人类对疟疾的掌握》(牛津大学出版,1955年),244页。引用大卫·特恩布尔(David Turnbull),《石匠、捣蛋鬼和地图绘制员:科学与原住民知识社会学的比较研究》(Routledge出版,2000年),182页注释13。

蜜蜂最近晋升为“环境政治的昆虫代表”,2玛丽·科苏特(Mary Kosut)和丽莎·吉恩·摩尔(Lisa Jean Moore),《都市蜂种学:人类与蜜蜂之间的关系》,收录于《物制(Mattering):女权主义、科学和物质论》,主编维多利亚·匹兹-泰勒(Victoria Pitts-Taylor)(纽约大学出版,2016年),245–57页,246页。 一口气赶超了1970及80年代拯救鲸鱼和海豚的环保运动。虽然公开将蜂巢放在巴黎歌剧院屋顶上的环保激进分子立刻被逮捕了,但在今天的西方大城市里,几乎没有哪个重要的文化机构不会自豪地展示其屋顶上的都市蜂巢。

雌性昆虫的勤劳成果随后就被装进本地或国际艺术家们精心设计的容器里贩卖。博物馆的礼品店里,忙碌的蜜蜂与生产力旺盛的艺术家联合起来,打着商业化可持续发展和生态多样性的旗号,给创意产业做公关。

蜜蜂成为生态资本家的吉祥物,不仅因为它结合了生存于地球的担忧和农业收益,同时也因为它背负着身为勤劳生产者之隐喻的包袱,依照劳动分工的组织,日以继夜地生产具有医学价值的奢侈补品和营养食物,同时连通着大城市与全球的生态系统。如今,蜜蜂被越来越多新入行的养蜂者珍视为“需要呵护和救援的时尚都市宠物”。3科苏特和摩尔,《都市蜂种学》,246页。霸权图像总是不稳定的。虽然蜜蜂的行为是可以预料的,但也有例外,比如非洲化杀人蜂:它们从1957年巴西的欧洲蜜蜂和非洲蜜蜂杂交实验中逃脱出来,组成了许多狂野的蜂群,并在1990年进入美国境内。由于其“行动力与攻击性”,以及“不安于工蜂阶级稳定性”的个性,这些蜜蜂被视作“对生产秩序和效率的威胁”。安娜·L.钟(Anna L. Tsing),《授力自然,或者:拾穗蜜蜂文化》,收录于《自然化力量:女权文化分析论文集》,主编S.柳杉子(S. Yanagisako)和C. Delaney(C.德莱尼)(Routledge出版,1995年),113–43页,135页。

养殖蜜蜂与传统意义上的大自然毫无干系。通常,前者是指非常理智的“朗氏蜂箱”中保留的繁殖流水线,以其发明者、美国养蜂人兼牧师洛伦佐·L.朗斯特洛斯(Lorenzo L. Langstroth)命名。朗氏还进一步对瑞士养蜂人弗朗索瓦·于贝尔(François Huber)提出的现代高效养蜂技术进行了改善。在边沁(Jeremy Bentham)的“全景监狱”(panopticon)设计对囚犯监控的可视化进行了现代化改革之后不久,于贝尔极其合理的蜂箱设计也让观察蜜蜂变得轻而易举。它由同样大小的方形木架结构组成,可以像书页一样被“打开”。4参见胡安·安东尼奥·拉米雷斯(Juan Antonio Ramírez),《蜂巢比喻:从高迪到勒·柯布西耶》(Reaktion出版,2000年),25–35页。 现在,任何事物都逃不过审视的目光:等待丰收的产品、需要被剔除的病患、那些无需人为干预便能自己在原地蓬勃发展的劳动模范。

通往地狱之路的阅读材料

蜜蜂可不是大自然的无辜代表。通常意义上的蜜蜂(Apis mellifera)被欧洲定居者带到了北美,并像白人移民家庭一样在当地迅速繁衍。由于蜜蜂会自主分群移居,它们形成了一支殖民先蜂队,飞在离殖民大部队前线五十到一百公里远的地方,引起了原住民的注意。5霍恩(Horn),《美国蜜蜂》,19–64页。 蜜蜂也是贾木许(Jim Jarmusch)执导的反西方电影《离魂异客》(Dead Man,1995年)中所书写的政治诗歌的一部分。这部影片大概是对历史与影视中美国建国神话最严谨、确切的一场清算审判,任何细节都显得格外尖锐。电影一开场,德普(Johnny Depp)扮演的来自克利夫兰的会计师威廉·布雷克(William Blake)坐在一列火车上,去往名叫“机器”(Machine)的城市接受一份新工作。沿着火车的轨迹(这个象征了进步和工业化的陈旧符号),历史中的向西扩张得到了重现。旅途过程中,其他乘客变得越来越怪癖、可怖,看上去“破烂不堪、衣冠不整、原始野蛮”。6詹斯·马丁·古尔(Jens Martin Gurr),《Jim Jarmusch“离魂异客”中对美洲原住民的屠杀:文字与图像的相互影响》,收录于《殖民与后殖民文学和文化中的文字与图像》,主编迈克尔·迈耶(Michael Meyer),新英语文学协会(Gesellschaft für die Neuen Englischsprachigen Literaturen)(Brill Academic Publishers出版,2009年),354–71页,355页。

他们在某一刻跳起来向窗外开枪——“杀戮的乐趣”,干掉了上百头野牛。随后,一名看上去像从卡夫卡小说里跳出来的司炉工在胆怯的布雷克面前坐下,询问是什么驱使他踏上了通向地狱的路。有那么几秒钟,地狱显形为一个被烧毁的原住民村落。布雷克赶紧将注意力转移到面前的杂志上,这本他精心挑选的通向地狱之旅的随行物品。杂志的标题是《蜜蜂插图期刊》。片刻之间,画面上可以看到名叫“Vandalia”的产品广告:文明与野蛮换了位。如果说蛮族人(Vandals)曾经劫掠了罗马,那么现在则轮到罗马人——这些真正的野蛮人——来洗劫蛮族人。

帝国昆虫

今天,蜜蜂被内化到了新殖民主义的绥靖策略当中。美国军方研究网络目前正在测试将蜜蜂作为“六足士兵” 的部署,7使用蜜蜂或其他昆虫作为生物武器并不局限于美国,而且并不新奇,详见杰弗里·洛克伍德(Jeffrey Lockwood),《六足士兵:战争中的昆虫武器》(牛津大学出版,2008)。 它们在未来战争中将有潜力成为“有效的国土安全侦查设备”,8J杰克·科塞克(Jake Kosek),《帝国生态:对蜜蜂的新使用》,收录于《文化人类学》第25期,2010年第4刊,650–78页,656页。 用以廉价且快捷地探测敌军炸弹——至少洛斯阿拉莫斯美国国家实验室(Los Alamos National Laboratory)的秘密昆虫感应(Stealthy Insect Sensor)项目团队是这样报道的。9杰克·科塞克,《对蜜蜂的新使用》,收录于《全球政治生态》主编理查德·皮特(Richard Peet),保罗·罗宾斯(Paul Robbins)和迈克尔·沃茨(Michael Watts)(Routledge出版,2011年),227–51页。

当雌性工蜂在蜂巢中进行一系列工作时,雄蜂(male drones)只能执行有限的任务。玛丽·科苏特(Mary Kosut)和丽莎·吉尔·摩尔(Lisa Jean Moore)将养蜂与现代军事政策比喻性地联系在一起,尤其是掠食者无人机(predator drones)这一角色,其“专攻、精确、秘密的”活动从奥巴马执政时期开始便经常被用于在美军辖区以外歼灭“敌人”:“在蜜蜂文化与军事文化中,drones(雄蜂/无人机)的角色被缩减到执行一系列‘英勇’的任务,[也就是]监视、投放炸弹、授精。”[footnote

丽莎·吉恩·摩尔和玛丽·科苏特,《嗡:都市养蜂与蜜蜂的力量》(约克大学出版,2013),138页。]

即便是无人机攻击的幸存者,也不能幸免地与隐喻及现实中的昆虫联系在一起,因为正如CIA在2009年公布的有关官方许可的酷刑报告所示,昆虫是“反恐战争”的重要组成。十种“合法”的酷刑清单中的倒数第二条,夹在“剥夺睡眠”与“水刑”之间,是“将昆虫放入禁闭盒”。10J杰伊·拜比(Jay Bybee),《给中央情报局代理局长顾问John Rizzo的报告》,美国司法部,法律顾问办公室,2009年8月1日,2页,见链接。 报告未经删改的部分记录了阿布·祖拜达(Abu Zubaydah,他于2002年在巴基斯坦被捕,随后被转移到一系列海外CIA监狱,包括泰国、波兰、约旦,最后被移至关塔那摩进行无期限关押),其身体与精神的强悍使普通的审讯技巧毫无作用。因此,为了守卫国家安全,美军将他对昆虫的恐惧加以利用。根据报告,CIA计划将阿布·祖拜达关在一个狭小的盒子里(十八小时的禁闭盒只容得下站立的人,而两小时的禁闭盒只容得下人坐在里面),并告诉他盒子里有一只蛰人的虫子。但实际上使用的是一只无害的毛毛虫。11同上,3页。 在没有给出任何确切理由的情况下,这份报告声明这项酷刑已经被废除了。尽管如此,直到2009年为止,不存在的昆虫仍旧属于国家机密。12详见尼尔·阿胡亚(Neel Ahuja),《Abu Zubaydah与毛毛虫》,收录于《社会文章》第29期,2011年第1刊,127-49页,128页。

尼尔·阿胡亚(Neel Ahuja)认为,这种通过“野性接触”(bestial touch)13同上,129页。 生产真相的、看似温和的手段遵循了自由主义的逻辑:以身心未受永久创伤为标准,来衡量什么是以“跨物种亲密接触”为基础的人道而文明的折磨。14同上,134页。 对于阿胡亚来说,一旦我们在更广泛的语义背景下,思考当今对“棕色穆斯林多元群体”的种族化、殖民主义修辞、对恐怖分子行动与交流的昆虫式联想,以及被性别化的身体和“被武器化的情感”(weaponized affects)时,美国政府高层废除这项不同寻常的酷刑的用意就变得明朗:“在昆虫与恐怖分子之隐喻的双重结构关系中,昆虫既是应对敌人的武器,也是将敌人兽化的一种描述;怪物般的恐怖分子是我们需要消灭的虫子,但矛盾的是,消灭方法恰恰就是要用昆虫性(insectity)对其男性的自我形象造成威胁。”15同上,133页。又见贾斯比尔·K.普尔(Jasbir K.Puar)和阿米特·S.莱(Amit S.Rai),《怪物、恐怖分子、Fag:反恐战争与温顺爱国者的产生》,收录于《社会文章》第72期,2002年,117–48页。

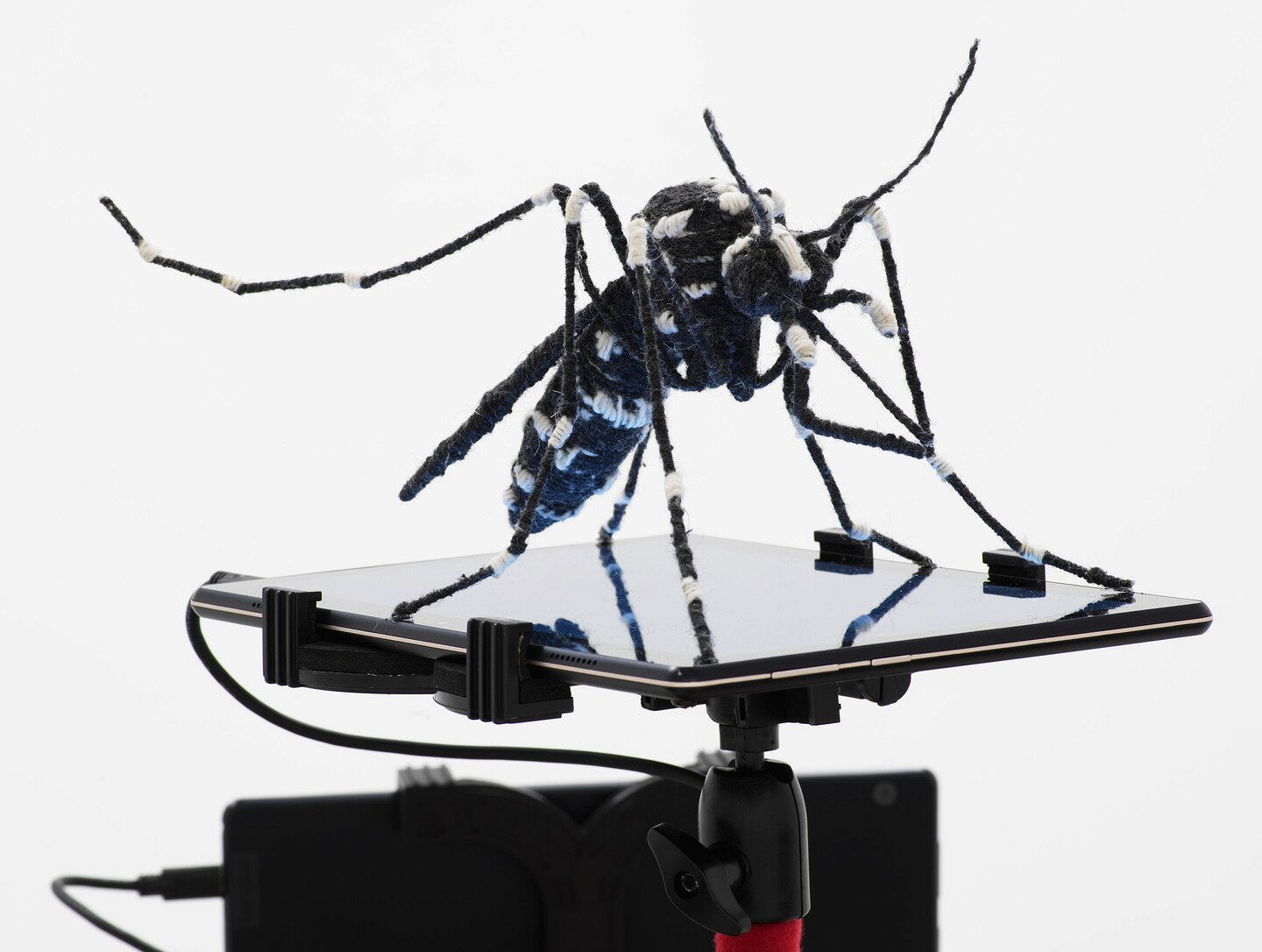

蚊子军团

当蜜蜂被普遍尊视为生命的使者时,另一种小昆虫却是Buzzfeed网站上全球最危险动物的排名名单上少不了的:蚊子。当计算造成人类死亡的总数时,没有任何动物能与之媲美。因此,消灭蚊子成为了许多慈善机构的重点任务,例如洛克菲勒基金会以及比尔和梅琳达·盖茨基金会。但假如战斗前线不甚明了,我们该怎么办?

“差别免疫”(differential immunity)一词描述了当人们在幼年时期感染过例如疟疾等疾病之后再次感染时,比起首次感染的病人来说更有痊愈优势的现象。历史学家约翰·麦克尼尔(John McNeill)认为,这种现象影响到了殖民的纠缠关系与民族独立的斗争。

例如,当苏里南的马龙人(Maroons of Suriname)在1770年前后掀起革命热潮时,疟疾的热潮则帮助驱逐了荷兰的惩戒兵力。麦克尼尔诙谐地建议拉什莫尔山的总统石像旁应当竖立一座蚊子的纪念碑,因为假如不是反殖民军队预先的免疫力让他们占了英国镇压部队的上风,美国革命会有截然不同的结果。16约翰·罗伯特·麦克尼尔(John Robert McNeill),《蚊子帝国:大加勒比地区的生态与战争,1620-1914年》(剑桥大学出版,2010)。

事实上,疟疾这种致命的瘟疫被认定是热带地区欧洲人最大的健康隐患,并对向非洲、南美和亚洲内陆深入殖民的计划造成了巨大阻碍。殖民军的分析人员将疟疾视作“一个早已存在的反抗帝国扩张的敌人”。17黛安·M.纳尔逊(Diane M.Nelson),《一部关于瘟疫、狂热症与探索发现的社会科幻小说:加尔各答染色体、殖民实验室与后殖民新人类》,收录于《科幻小说研究》第30期,2003年第2刊,246–66页,260页。 尽管如此,疟疾与军国主义之间的斗争直到十八世纪末才终于达到顶峰,正如人类学家戴安娜·纳尔逊(Diane Nelson)的解释:

运河、铁路等交通设施的完善,军队的部署,以及清理耕地来种植热带作物等活动,全都需要面对一种(除了起义、逃亡、消极怠工和其他人类层面上的障碍以外)隐形的微生物的抵抗。法国、英国与美国全都竞相寻找治愈疟疾的解药,以救助他们在新天地的白人同胞们继续存活下去。18同上,260页以后。

一位法国殖民军官在1908年抱怨道:“发热与痢疾是抵抗我们入侵赤热国家(hot countries)并阻碍我们更新可利用的原住民的两大‘将领’。”19布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour),《法国的巴氏灭菌化(Pasteurization)》(哈佛大学出版,1988年),141页。 当传染病被视作反殖民抵抗军的将领时,热带医药学则被冠以“反叛乱军之领域”的头衔。20纳尔逊(Nelson),《社会科幻小说》,247页。

不言而喻,这一领域中大部分重要的学者都是在殖民地岗哨任职的军官。1897年,加尔各答的跨帝国军医网络(在无数本地协助者的支持下)终于成功证明了“蚊子理论”:蚊子被证实是在人与人之间传播疟疾病原体的载体。21珍妮·吉耶敏(Jeanne Guillemin),《选择科学证词:Sir Ronald Ross,Alphonse Laveran与对疟疾的蚊子载体假设》,收录于《医药学历史及其相关学科杂志》第57期,2002年第4刊,385–409页。 用巴斯德(Louis Pasteur)微生物理论来理解疾病,这一思维转向在人们脑海中“构建了一种将殖民地作为巨大实验室的想象,可以此测试卫生措施的具体实施,对比不同时空中的实验结果。”22玛格丽特·洛克(Margaret Lock)和荣-金·阮(Vinh-Kim Nguyen),《生物医药的人类学》(Wiley-Blackwell出版,2010年),179页。 在此之前,热带医药学的主导理论认为病源来自土壤中散发的毒气(疟疾也由此得名,mal’aria字面上意为“坏空气”)。“一旦细菌理论被普遍认可,‘环境’这一概念就被内化、缩小化为身体的入侵者;因此,医学成功的关键就在于从这些身体入侵者那里夺回控制权。”23同上,43页以后。威廉·B.科恩(William B.Cohen)对此持批判态度,至少在法国扩张政策问题上。根据Cohen,战场上的士兵对热带医药学的医疗知识经常抱有怀疑,只半心半意地听从医嘱,例如服用金鸡纳霜。而另一方面,法属殖民地地区的政治、社会稳定性促进了招募当地军力和建设防蚊建筑(以泥土、砖石搭建而成的房屋,而非帐篷),其反之在一开始减轻了疟疾的杀伤力。威廉·B.科恩,《疟疾与法国帝国主义》,收录于《非洲历史杂志》第24期,1983年,23–36页。

防蚊精神催生的种族隔离

在帝国影响圈内生活的人忽然被视作当地环境的医学隐患,作为回应,“殖民地办公室”立刻向大英帝国疟疾肆虐的角落派遣了考察队。他们迅速认定了问题所在:非洲儿童。通常情况下,非洲成年人仅展现出轻微的疟疾病征,而非洲儿童往往会病得很严重。殖民医学已经认定他们就是病原体细菌的主要载体,因此考察队在报告中得出结论,迫切建议将白人移民、官员与非洲儿童隔离开。而这个建议确实被采纳了。但隔离区该圈多大才能保证嗜血的雌性蚊子不会为了搜寻鲜血飞出去?

新政策商定,所有欧洲殖民地都需要被四百米宽的防蚊区紧紧包围,当地人不允许在该地区居住,以防止咬了患病儿童的雌性蚊子将病菌传播给欧洲人。其次,隔离带也将起到防火作用——据称,森林火灾在当地极为普遍。再来,它们也起到了保护欧洲人“不被当地居民的鼓声和其他噪音打扰休眠” 的作用。24艾玛·乌玛娜·克拉斯伯里(Emma Umana Clasberry),《非洲名字文化:对文化身份的寻找》(Xlibris Corp出版,2012年),54页。 艾玛·乌玛娜·克拉斯伯里(Emma Umana Clasberry)指出,这类种族隔离政策甚至在尼日利亚鲜少发生森林火灾的地区也同样得以执行。隔离的政策也不只局限于住宅区:“甚至连墓地也被隔离开了。”25同上。又见海伦·卡拉(Helen Callaway),《性别,文化与帝国:尼日利亚殖民地中的欧洲女人》(Macmillan出版,1987年),65页以后。

因为蚊子是夜行生物,所以必须在夜间严格执行种族隔离。官员和商人白天在城市里工作,当危险的非洲夜晚降临时回到他们闭关自守的社区中,远离儿童与蚊虫。但又因为欧洲人不愿放弃殖民地的福利,也就是仆人,他们被允许拥有两名奴仆,在房屋的偏僻角落进行劳作,而这抵消了一切隔离所带来的健康利益。26安贝·J. 恩乔(Ambe J. Njoh)指出了意识形态的区别,由于被隔离的当地人口被冠以“健康危害”的名号,这会使得那些被允许住在健康的欧洲区的仆人因为被容纳而感到满足与感激。参见安贝·J. 恩乔(Ambe J. Njoh),《城市规划作为非洲殖民地权力和社会控制的工具》,收录于《计划视角》第24期,2009年第3刊,301-307页,303页。

种族隔离防蚊制度在非洲各地得到了不同程度的实行:从最严格的比属刚果——其隔离区配备了高尔夫球场、植物园和动物园;到西非的新城市达喀尔——1914年疟疾爆发后,其欧洲人住宅区的所有传统阁楼房都被烧毁了;再到德属喀麦隆——1904年医学权威发布的城市地图将其按照种族和种族混合体划分为六个不同的区域。27菲利普·D.柯廷(Philip D. Curtin),《热带非洲的医学知识与城市规划》,收录于《美国历史回顾》第90期,1985年第3刊,594-613页,602页。

在加纳的首都阿克拉,欧洲商人被允许白天在港口附近工作。但依照法律,他们必须在半里地以外的欧洲“保护区”过夜——因为“该距离超过了蚊子的飞行能力”。28乔纳森·罗伯茨(Jonathan Roberts),《科莱湖(Korle)与蚊子:1942-45年阿克拉反疟疾运动的历史与回忆》,收录于《非洲历史杂志》第51期,2010年,343–365页,348页。

为了获得蚊子飞行习惯与叮咬规律的精确数据,移民工人被安排到机场保护区周围的蚊帐中居住,在夜晚也不准他们离开。29罗伯茨(Roberts)解释说:“虽然没有关于移民工人被雇来做蚊子诱饵的抗议记录,他们似乎为保护自己的尊严,以及保护自己不被蚊虫叮咬而采取了某些措施。”同上,358页。 当研究发现雌性蚊子能够飞行一里地的距离,而一个叫Nima的村子突然划进了保护区内之时,整个村子都被迫搬家,也就是说,村民们全被驱逐出境——但具体境况如何,历史中并无记载。30同上,355页。

在南非,山间避暑站成为了“清洁空气圈”,吸引了众多罹病、虚弱的欧洲人从旧大陆拥挤的都市前往殖民地来疗养度假,随后再回去继续履行他们的义务。同时,山间避暑站和欧洲“健康区”终于让那些离开家人到殖民地来工作的公务员们实现了家庭团圆——这个过程有助于终结数十年来的种族通婚以及各种层面上的人际关系。31哈丽特·迪肯(Harriet Deacon),《19世纪开普敦的种族隔离与医学理论》,收录于《南非研究杂志》第22期,1996年第2刊,287–308页。

以雌性蚊子的活动范围来决定当地人口的居住范围,这样的殖民城市规划持续了十年之久,并在1920年达到顶峰后逐渐被废弃。当地的精英阶层对这种衰落负有责任,他们向香港、印度等地的英国殖民官员施加压力:“为了少数几个欧洲人的健康利益剥削侵占他们的土地,尤其是当那些欧洲人继续和底层非洲仆人、情妇,有时甚至是情妇们那些被认为极度危险的孩子们,都生活在一起时——而这番有力的抗议最终甚至说服了殖民地的总督。”32 卡·H. 南丁格尔(Carl H. Nightingale),《种族隔离:分裂城市的全球历史》(芝加哥大学出版,2015年),176页。

出于健康原因的种族隔离政策被废除了,至少在字面上是如此——毕竟城市已经都建好了——许多已投入使用的城市隔离住宅区仍然在此后一直存留了下来。33又见柯廷(Curtin),《热带非洲的医学知识与城市规划》;恩乔(Njoh),《城市规划作为非洲殖民地权力和社会控制的工具》。 对抗蚊子的战争生发了社会关系政治史上最糟糕的想法之一:种族隔离(segregation)。这个概念最早诞生于医学领域,意思是对“具有传染性的”个体进行隔离。1904年,《英国医学杂志》首次使用这个表述来指代对社会群体的空间性区隔:“曼森也曾声称种族隔离是欧洲人在热带的第一条卫生法。”34引用于约翰·W.塞尔(John W. Cell),《英印医学理论和西非种族隔离的起源》,收录于《美国历史回顾》第91期,1986年第2刊,307–335页,308页。 作为一个“阶级用语,它很快在南非、美洲和其他地区成为了一个描述二十世纪种族关系的关键词”。35同上,332页。

巴拿马的女人

二十世纪初,对蚊子传播疟疾和黄热病的发现重新唤醒了一些长久搁置的计划,例如建造巴拿马运河(1904-1914年)来连接大西洋与太平洋。终于,人们不用再担心大部分的工人会染病或死亡了。36又见保罗·S.萨特(Paul S. Sutter),《自然的间谍还是帝国的间谍?昆虫学工作者与巴拿马运河修建期间的环境变化》,收录于《Isis》第98期,2007年第4刊,724–54页;玛丽亚·凯卡(Maria Kaika),《作为现代化符号的水坝:地理想象与物质性之间的自然都市化》,收录于《美国地理家协会年刊》第96期,2006年第2刊,276–301页。

1916年,美国昆虫局局长和美国科学促进会常任秘书长一致赞扬这项工程是“给世界卫生工作者的一堂课”,它展示了“白人能够健康地在热带生活”。37萨特,《自然的间谍还是帝国的间谍?》,725页。 正如蒂莫西·米切尔(Timothy Mitchell)所写:“在1915年,运河完工的次年,新成立的洛克菲勒基金会从美国军方手中接管了灭蚊运动,开启了一项国际项目来研究和控制这两种以蚊子为载体的疾病。因此,蚊子在全球的活动造就了跨国企业慈善事业的诞生。”38米歇尔,《专家的统治》,19–53页,26页。 防控疾病不是通过改善社会条件或医学干涉,而是直接通过对敌对物种的消灭。人类与蚊子之间的战争敲响了第一钟。39当时,洛克菲勒(Rockefeller)消灭钩虫疾病卫生委员会刚刚结束了一场涵盖了11个美国南部州的成功运动,从1909年到1915年,以抗击一种叫Necator americanus(“美国杀手”的拉丁语)的钩虫。该委员会成为了洛克菲勒基金会国际健康部门的一部分。贫穷、种族和致命的钩虫感染病之间的联系在文化联想与患者的自我形象认知中扮演了重要的角色。又见:马特·雷(Matt Wray),《不太白:白色垃圾与白的界限》(杜克大学出版,2006年),96–132页。

对抗危险疾病的急迫性与严峻性总是有附带的社会治安作用。1918年,洛克菲勒基金会主席乔治·文森特(George Vincent)坦白说:“对于镇压落后、心存疑虑的原住民来说,医药比机关枪要多一些优势。”40马特·雷,《不太白》,96页。

巴拿马运河的建设是二十世纪最重要的“交通乌托邦”之一,它不仅能够更快捷方便地运输商品,同时也促进了美国在加勒比地区的军事扩张。41里卡多·萨尔瓦托雷(Ricardo Salvatore),《帝国机制:机械时代中南美的半球融合》,收录于《美国季刊》第58期,2006年第3刊,663–91页,663页以后。 美军对运河区的占领,也将奴隶制废除之后延续了种族歧视的《吉姆·克劳法》(Jim Crow laws)引入了运河地段的空间结构。但是,随着美军数目增加和两次世界大战期间大量移民工人的涌入使人们对性传播疾病的恐惧愈发强烈,“一种医学化的战争状态……开始对环境空间发起侵袭,恰恰利用了反疟疾运动用来防控蚊子的模型”。42尼尔·阿胡亚,《生物不安全感:疾病防控、帝国与对物种的管制》(杜克大学出版,2016年),19页。

正如养育了蚊子幼虫的死水潭以及蚊子本身,女(雌)性身体也被视为存储了病原体的容器。据称,她(它)们首先感染了美军,接着又将疾病传染给故国的白人妻子们:“防控疟疾蚊虫所建立的空间想象深刻影响了”淋病和梅毒等性传播疾病的“制图学”(cartography)及其防控措施。43同上,77页。 虽然美军自己也是向全球传染疾病的绝佳载体,责任却被单方面推卸给了当地人口和移民工人,“将性工作者的身体与美国的占领混淆为一体”。44同上,73页。美军1940年前后对抗按蚊的影视宣传将其刻画为战争的第二大敌人,蚊子在这里成为了“酗酒、同性恋、道德散漫、性传播疾病和对性交恐惧(或欲望)的占位符”。详见古德伦·勒纳(Gudrun Löhner),《按蚊安妮与疟疾麦克》,收录于《电影中的动物:现代性的人类史》,主编马伦·莫林,马西莫·佩里内利和奥拉夫·斯蒂格利茨(Maren Möhring,Massimo Perinelli和Olaf Stieglitz)(Böhlau出版,2009年),193–205页,194页。

除了搜查、关闭妓院,设立、扩充风纪小队和疾病预防站以外,美军还在夜晚全城范围内对女性进行性传播疾病的强制检测——假如测试结果是阳性,她们将被关入介于监狱和医院之间的机构里长达六个月之久。这种针对女性作为潜在性工作者和疾病容器而在公共空间内对其活动进行的控制,与1940年前后女权主义运动的兴起同时展开。45阿胡亚,《生物不安全感》,99页;又见216页注释13。

法西斯与瘟疫女神

当巴拿马的女性成为抗疟战争中警察的监控对象时,意大利的法西斯政府则试图通过开化庞廷沼泽区(Pontine Plain)来征服被想象为女性的大自然。古罗马的雄辩家西塞罗(Cicero)将罗马东南一带的景色描述为“既不美观也不健康”。这在两千年来几乎没有任何变化。时至今日,这片沼泽地依然是按蚊(Anopheles mosquito)的栖息地,“瘟疫女神”的领土。46费德里科·卡普罗蒂(Federico Caprotti),《疟疾与科技网络:意大利庞廷沼地1930年代的医学地理》,收录于《地理杂志》第172期,2006年第2刊,145–55页,147页。

在意大利法西斯主义看来,疟疾似乎是原始、女性、不育的大自然的一种天然缺陷,其贫瘠的发展需要人们用技术与科学、化工与政治宣传来加以阻断而将其转变为第二种自然状态:“蚊子被法西斯主义者用来证明沼泽地带未经开化之自然状态的险恶本性。”要创造“一个符合法西斯理想、有利于生产力与国家利益的环境优美的郊区”,47同上,149页以后。 则需要对该地区进行全面通电,建设上千里的公路、运河,以及“名为impianti idrovori的大型引流水泵站——其意大利语字面意为‘吃水’的机械站”,成立反疟疾机构,让退伍军人在该地区种植吸水的桉树(这种植物吸水性过于强大,以至于到了后期人们不得不花费巨资将它们拔除,而这导致了该地区每年都会发生大约四场龙卷风),养殖捕食蚊子幼虫的鱼类,成立防蚊军团,以及建设儿童营地——其建筑表面包裹了十层电线用以防蚊。“法西斯主义强调从技术和科技层面征服大地,对科学和地理知识抱有实证主义的态度,目的在于控制、理性化,并最终在未知或‘未驯服’的土地上获得至高的主权。”48同上,153页。

原载于e-flux journal第#115期,2021年2月:link。此为文章中译的上篇。

摘录于法希姆·阿米尔(Fahim Amir)的《存在与猪:(我们所知道的)自然的终结》(Being and Swine: The End of Nature [As We Knew It]),由 Geoffrey C. Howes 和 Corvin Russell 翻译(Between the Lines出版,2020年)。

作者法希姆·阿米尔(Fahim Amir)是一位居住于维也纳的哲学家和作家。他在欧洲及拉丁美洲的数所大学及艺术学院执教。他的研究探索了自然、文化与都市,艺术、设计与乌托邦,以及殖民历史与现代主义等领域的临界状态。德文原版的《存在与猪》一书曾在2018年荣获“卡尔·马克思奖”,并被《时代周报》(Die Zeit)列入十大近期出版的非虚构类书籍榜单。2019年,该书被法兰克福书博会和歌德学院遴选为最佳书籍之一。

中文译者南夕,柏林洪堡大学艺术与图像史专业在读硕士。