我的祖母Rako Araki因为COVID-19新冠病毒去世了,是春分那天的下午,东部标准时间4点,罗斯福医院。在她的灵魂离开病房的刹那,我忽然体会到一种奇特的万物相通之感:和不少人一样,我们都在哀悼着至亲的离世却无法亲身前去道别,被迫压抑住自己想在灾难时刻与家人团聚相拥的冲动。我最后一次看到祖母是通过FaceTime软件,她躺在医院的病床上,眼睛和嘴平静地闭着。我的父亲也在,他的面部表情被口罩遮住,脸埋在眼镜后面。而我甚至没有摁下截屏键。在过去的三个多月里,死亡以COVID-19的方式席卷着我们全球化的意识。身为公民,我们的义务是要远离那些挚爱的人,大家各自保持社交隔离,防护好脸和手,不去触碰他人或是自己的脸——我们社会生活的质感已经完全改变。

尽管新冠病毒本身并不基于阶级或种族对人类发出攻击,但显而易见的是,美国政府对这一“全球大流行”进行着操控,使其针对并重创BIPOC(即Black-黑人,Indigenous-原住民,People of Color-有色人种)和工人阶级的人群。特朗普更是充满种族主义论调地将COVID-19称为“中国病毒”,这些都表明美国政府完全不尊重人的生命,也不尊重国际协议。

最近有一个广为流传的共享文档,大家在其中记录从疫情爆发以来各种针对亚裔的排外事件,其中有一条这样写道,

“我在N号线的地铁上清了清嗓子,有位女士很快朝我走来,问我出现在公共场合是否合适,还问我‘最近有没有回过家’。我反问她,你觉得我的‘家’在哪儿,她答不上来,有点尴尬地在停站时走去了下一节车厢。”

在疫情的背景下,家意味着什么?当归属感与个体幸存与否性命攸关时,我们还必须思考所谓的国家归属感又意味着什么。美国赖以为系的立国之本,正是基于BIPOC,然而,从监狱产业化的规模、边界收紧、警察的权力滥用等现象中,我们目睹了政府的这些控制手段以及对种族主义所行的制度化。当一个国家的权力结构设置并不利于人们的健康和繁荣之时,我们该如何称呼它为家呢?我在种族多元的布鲁克林长大成人,由自己的白人母亲一手带大,但却发现,存在于这个国家公民之间的深层的不平等关系无从调和。我也无法忽视资本系统中那些公然维护着暴力行为的种种诡计。

我看到滥用权力的行为激增,也看到随之高涨的阻力。我希望,在忍受巨大的生命损失的同时,我们可以拥抱一种崭新的、围绕着共享生活的集体意识。以此为基础的未来,要求我们去书写那些不该去世的人们所经历的历史,那些一开始就被政府的系统设计排除在人权之外的人们所经历的历史。现在是时候了,请重写我们手头的小说,让它汇聚成一种能够超越国境边界的叙述。现在是时候了,请围绕着爱、围绕着新的互助与关怀方式展开工作,并绘制崭新的地域疆界。现在是时候了,请彼此保护,请将我们真诚希冀的相处模式奠定成未来社会的根基。

在COVID-19疫情开始以来,就出现了种种针对亚裔人群的歧视,这表明本届政府是如何地利用种族主义去滋生民族主义,以至于煽动并影响到了本国的公民。洛杉矶的《LAist》此前发表了一篇文章,题为《口头侮辱、攻击、刻意回避:新冠病毒引发针对亚裔种族的“仇视”事件已达1400多起》,其中提到:

“州众议员邱信福(David Chiu),同时也是亚太裔党团核心小组的负责人,一直致力于推广大家在线记录仇视亚裔事件的发生,在提及COVID-19期间针对亚裔的种族主义时,他说这让人想起了美国《排华法案》和第二次世界大战期间囚禁日裔美国人的时代,当时的亚裔经历了许多歧视和非议。”1请参考link。

“囚禁日裔美国人的时代”不是一段广为人知的历史,但对我们当下现实的理解很有意义。在美国,基于种族对特定人群进行监禁的历史久已有之,此类实例也让我们意识到抵抗和解放的迫切性。Rako是在1955年移民到美国的,这距离最后一个囚禁日裔禁闭营的关闭已有十年。

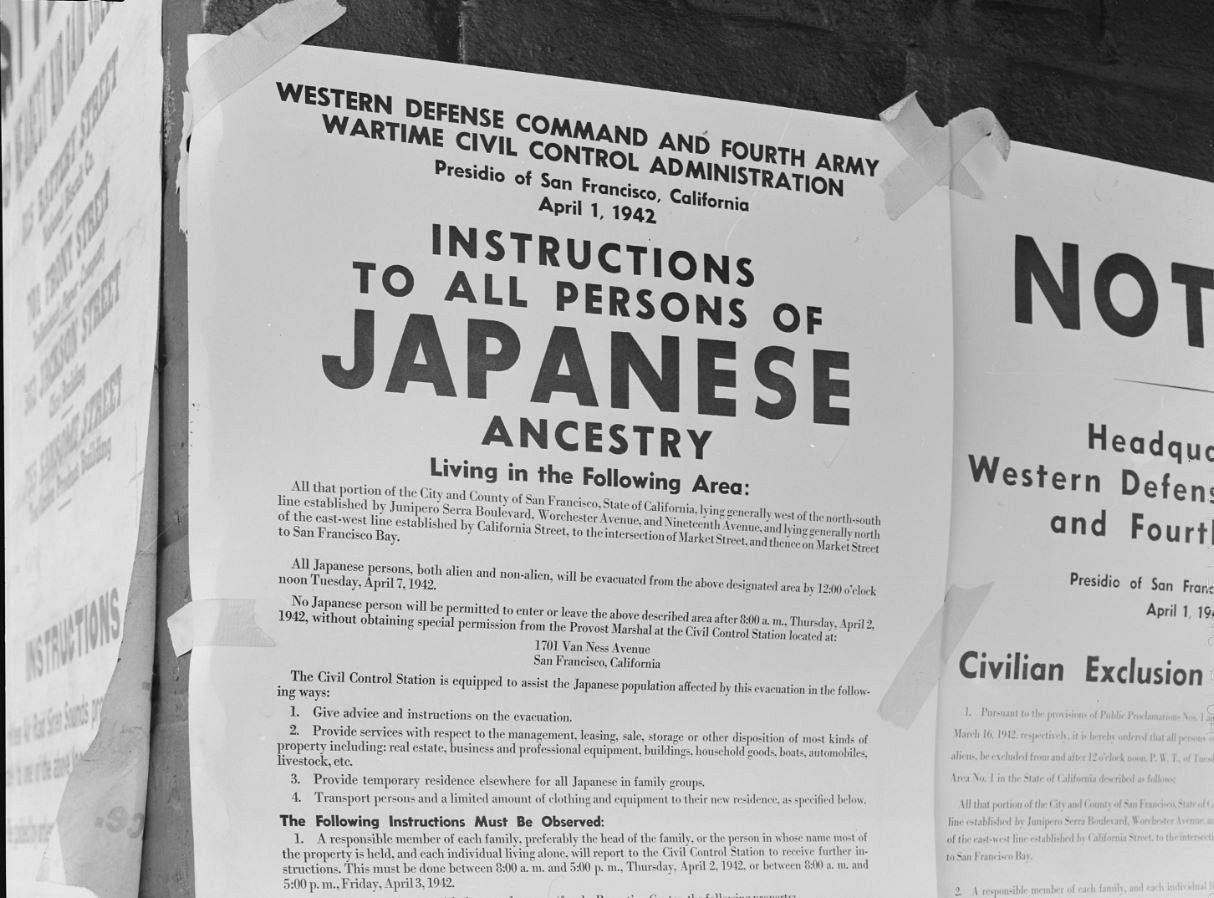

1941年12月7日,日军轰炸珍珠港,美国总统罗斯福立即宣布发动对日战争。随之而来的,是针对居住在美国的日裔公民的种族主义。1942年3月18日,战时再安置管理局(War Relocation Authority,简称WRA)成立,随后的数月间,管理局下令驱逐了12万人(其中超过三分之二为美国公民),并在遍布全美七个州的禁闭营中对他们进行重置和监禁。一个日本人是否拥有美国国籍并不重要,因为当局认为日本人的种族特征凌驾于所有其他属性之上。当时流行的一句话,可以简短地总结管理局的立场:“日本人就是日本人。”2加斯敏·艾琳德(Jasmine Alinder),《移动图像:摄影及日裔美国人的囚禁》,(芝加哥和厄巴纳:伊利诺伊州立大学出版社,2009年)。第5页。

1942年4月1日,摄影师多萝西娅·兰格(Dorothea Lange)受雇WRA战时再安置管理局去拍摄整个重新安置的过程。对WRA来说,兰格已经凭借她此前拍摄的照片证明了自己的能力,比如她最著名的《移民母亲》(Migrant Mother,1936),3请参考link。 这张照片在杂志和期刊中得到了广泛的发表传播。但是,这次的任务实质非常含糊,而且她和WRA显然有着极其不同的政治观点,这也导致她最终遭到解雇并且所拍摄的照片被扣留了超过五十年之久。毕竟,正如MoMA现代艺术博物馆所说,兰格是“一位坚定的社会观察者,对人类境况投以犀利的关注”——今年春天,MoMA为兰格举办的重要作品展开幕,人们现在仍能在网上远程参观。4请参考link。

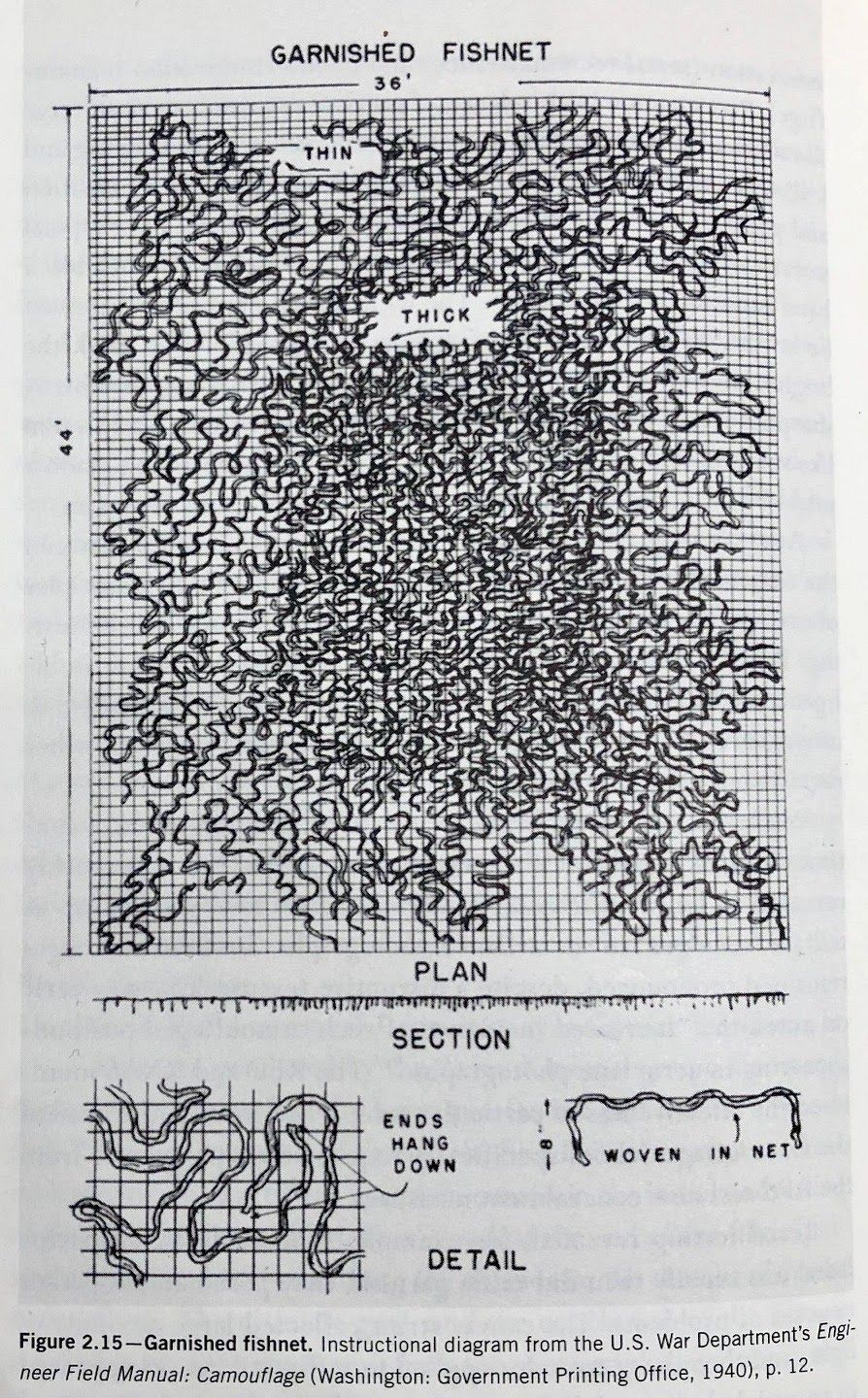

1942年6月,由于生产劳动力短缺,统战部门在加利福尼亚的曼赞纳安置中心(Manzanar Relocation Center)和圣塔安妮塔装配中心(Santa Anita Assembly Center)部署了两个大型生产项目。在军队工程师们的监工之下,被拘禁者总共生产了超过25000套迷彩伪装网,用于保护坦克、掩盖建筑物,以使包括日本在内的轴心国无法看清美国及其盟国的军队。 这种军用迷彩,最早在第一次世界大战期间由法国和英国率先使用,5汉娜·罗斯·谢尔,《捉迷藏:迷彩、摄影和侦查媒介》(麻省剑桥:MIT Press出版,2012年),第103页。* 所罗门·约瑟夫·所罗门(Solomon Joseph Solomon),一位英国艺术家,据说是最早发明用迷彩来伪装军方行动的人。 经过迭代和试验,其设计在第二次世界大战中得到简化。在描述这种作战方式的制度化时,《捉迷藏:迷彩、摄影和侦察媒介》一书的作者汉娜·罗斯·谢尔(Hanna Rose Shell)写道:“网,是沉浸于自然界的一种视觉性和物质性的媒介,与此同时,它也为摄影图像提供着抵抗力。”6同上,第86页。

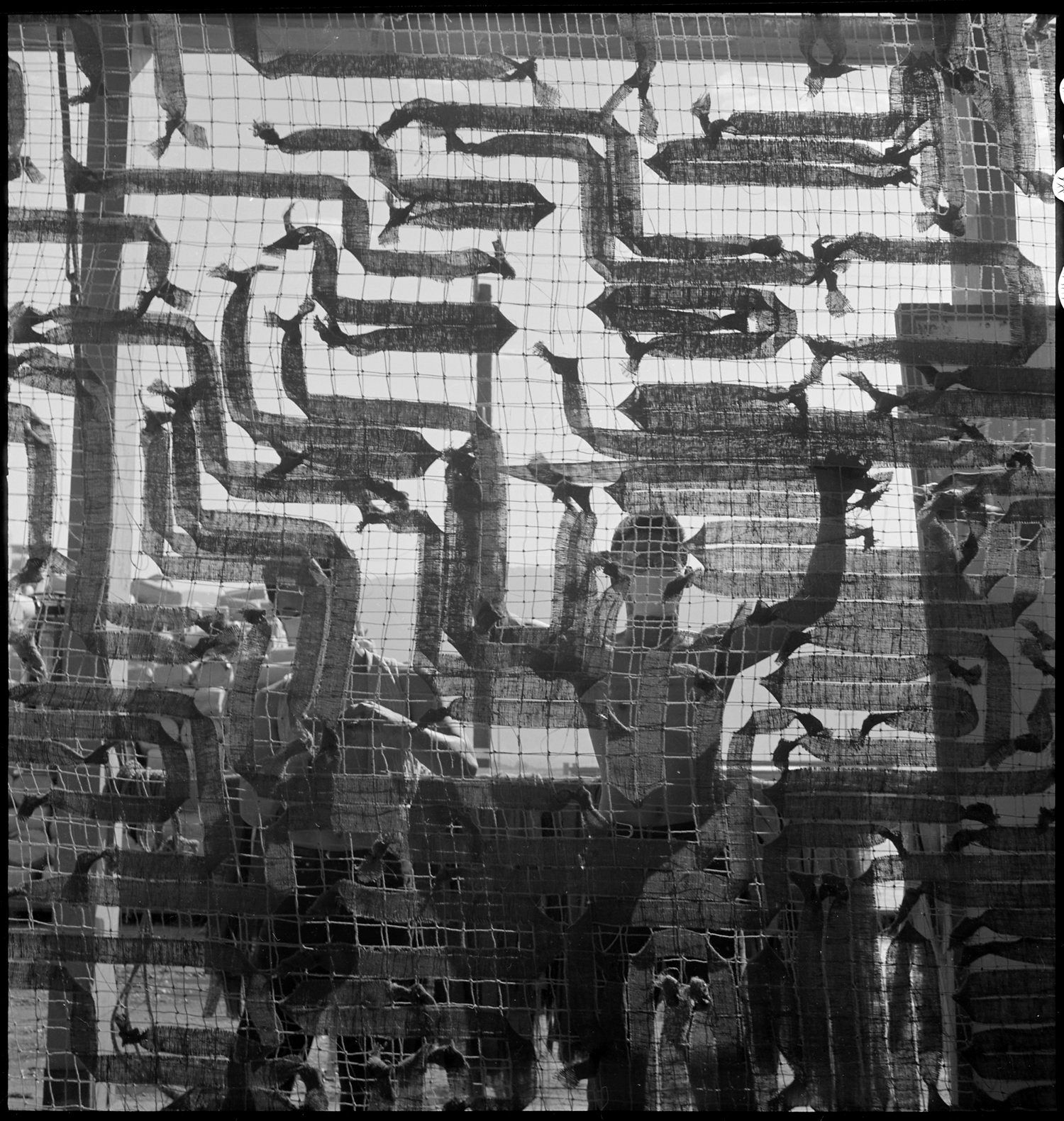

1942年7月,多萝西娅·兰格拍摄了许多禁闭营中生产迷彩网的照片。有人推测,这可能是WRA提出的一项特殊要求,以记录这一特殊的劳作活动为名,展现日裔美国人在战争中的立场忠于美国并且认同自己的处境。兰格所拍摄的照片,并没有完全使这样的期待落空,但作为观看者,照片中蕴含着一种诡异的特质,让人想起杜波依斯(W. E. B. Du Bois)所说的“双重意识”——“一种总是通过他人的眼光看待自己的感受”。7W.E.B.·杜波依斯,《我们的精神努力》,收录于《黑人的灵魂》,最早出版发行于1903年,在线版本可参阅link。 这些迷彩伪装网,它们“由人手工编织,网状地运动着,仿佛某种有生命的植物一般:就像织物构成的一种掩饰”。8谢尔,《捉迷藏》,第86页。 而这些照片在多层的“织物掩饰”之中,勾勒出一条介于劳工及其所编织的巨大网状物之间的幽灵般的界线。

在兰格所拍摄的一张照片里,五位女性正在制作一张迷彩伪装网的挂毯,大约20英尺(合约6米)见方的尺寸。我们在图片上还能看到至少两张类似的网悬挂在背景中。 她们在大棚里劳作,面前的网和装饰物层层叠叠地堆积起物质性的边界,这为兰格提供了一个视觉机会去探索一片阈值之间的空间,并将这种迷彩伪装的符号学编织成一套介于可见性、不透明性和战争摄影之间的辩证法。

照片传达出一种同志般的情谊,尤其是前景中的两位女性,她们抬起的头挨得很近。女士们的发式造型时尚,她们衣着整洁,裁剪妥帖,还有图案细节。9参考《曼赞纳自由报》,1942年8月14日。* 《曼赞纳自由报》由曼赞纳安置中心在1942到1945年间出版。尽管它由被监禁者们自行出版制作,但受到当局的严格审查和编辑介入。 和我们的想象不同,她们显得放松而又专注于眼前的工作。不过,她们佩戴着的口罩似乎在暗示周围并不洁净的空气,也让我们无从识别她们的面部表情:布料的不透明,让摄影师无法将自己的情绪投射到被摄对象身上。在《移动图像:摄影及日裔美国人的囚禁》中,学者加斯敏·艾琳德(Jasmine Alinder)认为:“对着镜头微笑,几乎是一种身体反应,并且现在看来可以被解读成是对美国政府这些非人政策的默许和顺从,或者正如某些报纸头条所宣称的那样,是要‘给东京上一课’。” 10加斯敏·艾琳德,《移动图像》,第19页。

兰格镜头下的女性劳工没有过多的面部表情,这或许是兰格出于保护心态的一种善意之举。在我看来,兰格在为迷彩伪装网的劳工拍照时,非常清醒并且颇具策略地动用了不透明性和透明性这组反差。通过重复,这些劳动者的主体被密集地编织到了远方,并且展现出一张从可见到透明再到不透明的渐变光谱。在他开创性的著作《关系的诗学》(Poetics of Relation)中,影响深远的马提尼克岛诗人、哲学家艾杜瓦·葛立松(Édouard Glissant)有一篇题为《论不透明性》(On Opacity)的散文如是论述道,

“不仅要认同差异的权利,还要更进一步地认同不透明的权利,这种权利不是封闭在某种不可渗透的独裁专制之内,而是存在于不可减化的单一性之内。不透明性可以共存、汇聚、编织成织物。[...]不透明并不是晦涩……它已无法再做减化,而这正是针对参与及融合的一种最为持久的保障。”11艾杜瓦·葛立松,贝蒂·温(Betsy Wing)英译,《关系的诗学》,(安阿伯:密歇根大学出版社,1997年),第190-191页。

未完待续。原文为英语,由顾虔凡中译。

Chip Chapin用舞蹈和写作阐述有关集体劳动、资源再分配和互助关心的可能。Chapin于亨特学院获得纯艺术硕士学位,于巴德学院获得艺术学士学位,并曾就读于MSA^ [Mountain School of Art - 山艺术学校]和LANDING 2.0。他曾经获得过“科萨克”绘画奖、“安格尼斯·冈得”策展奖学金以及“贝丝·乌夫纳”奖学金。他的写作曾经发表于《Weekend》、《Another Tab of Chrome》、《No Dancing》和《Ginger Magazine》。他的行为表演作品曾经呈现于纽约、洛杉矶、波特兰、柏林、奥斯陆和巴塞尔等地。Chapin目前生活工作于纽约州的恩菲尔德(Enfield),在那里联合创办了Complimenta Inc.,一个以缩写c.h.a.m.p.s.为名(即come here and move people slowly)的艺术家自营空间。

顾虔凡是《黑齿》杂志的主编之一。